南京小潘记鸭血粉丝汤

鸭血粉丝汤确实是南京的代表性美食。然而通过互联网检索“鸭血粉丝汤”,会令人感到意外,因为其中充斥着大量声称“鸭血粉丝汤发源于镇江”以及“鸭血粉丝汤并非南京独有”的言论。

鸭血粉丝汤的最早文字记录,见于清末镇江秀才梅茗之手笔,他屡试不第后便开办了一家叫“鸭先知”的汤店。此店风味绝佳,连《申报》的总编蒋芷湘都慕名而来,并题诗赞曰:镇江梅老精通吃喝,万两紫砂烹银丝。千缕玉带缠翠色,汤色清白胜月明。平民读书人专爱美食,人生在世只求口腹之欲不慕风雅。想要称赞那位烹茶老翁技艺非凡,如同早春江水回暖时鸭子最先感知到。坦白讲,这是我接触过的最为可靠的民间故事,毕竟这是“有据可查的关于鸭血粉丝汤的最初记述”。尤其关键的是由申报总编蒋芷湘谱写的那首诗,仿佛把鸭血粉丝汤的诞生地稳稳地定位于镇江。但真相是否真的如此呢?

如果梅茗在镇江开店的消息属实,那么镇江的鸭血粉丝汤源自南京是毋庸置疑的,毕竟他的技艺是在南京掌握的。假如这个传闻并不成立,那么唯一合理的解释就是有人为了开设一家拥有长久历史的老店,故意捏造了一段不实的故事。

关于梅茗在镇江开设店铺的传闻,能够分成两个阶段来讲说。第一阶段是讲镇江一位秀才梅茗,放弃了读书人的职业,转而经商,并且开了一家非常有名的鸭血粉丝汤铺子。第二阶段是讲鸭血粉丝汤的做法,是他去南京赶考的时候,从一家卖鸭子的店家那里学到的手艺。为了让大家讨论起来更方便,我把这个传说的全部内容记录在这里。

梅茗号元南,是晚清镇江府的一位读书人,考中过秀才,擅长写诗作赋。同治朝时,他多次参加科举考试都没能成功,只好无奈地放弃读书生涯,转而经商。他在镇江西门大街上开了一家酒馆,最初的名字叫“藤梅居”,专门售卖本地的特色小吃鸭血粉丝汤。梅茗厨艺精湛,他研发出的鸭血粉丝汤风味与众不同,形成了自己独特的风格,没有人能够比得上,因此家庭生活相当宽裕。经常与当时活跃在上海、江苏、浙江一带的晚清文人名士互相往来,彼此交流。而“鸭鲜知”这个名字的由来,源自《申报》首任主编蒋芷湘在品尝梅茗所做之鸭血粉丝汤后题写的一首诗:镇江梅翁擅长吃喝,用紫砂万两烹煮银丝。玉带千条缠绕翠落,汤色洁白中秋月见容。布衣书生是饕餮客,浮生以食为重不为诗。想要称赞茗翁神仙之手艺,春江水暖鸭鲜味可知。梅茗从那时起把“藤梅居”改换成“鸭鲜知”,又邀请清朝有名望的书法家李文来题写匾额,生意一天比一天好,最终成为镇江当地数一数二的有名店铺。

申报馆老照片

梅茗研制鸭血粉丝汤确有其事,缘由在于他屡次赴南京应试,每次都在那里逗留一段时间。有一次和朋友游历南郊返回时,途经一家售卖鸭子的铺子,打算进去稍作歇息,品尝些盐水鸭,再饮几杯酒以驱散疲惫。店家告知他们今日生意兴隆,鸭肉早已售罄,深表歉意,建议明日早些光临。就在此时,梅茗被店里飘散的香气所吸引,急切询问那是什么味道。店主回应说那是他们内部吃的家常菜,把鸭血、鸭内脏和面条合在一起炖煮,主要求能吃饱,但不够正式,上不了大雅之堂。梅茗等人跟店主商量,分一些给他们尝尝新。他们尝了之后,印象格外深刻。随后又十分客气地打听了整个烹制方法。梅茗没能通过科举考试,对官场感到失望,又担心回到家乡被人嘲笑,年纪已经不小了,还要依赖父母生活,觉得过意不去,于是他不再坚持做读书人的姿态,到镇江开设了“鸭先知”店,因为不断改进鸭血粉丝汤的做法,最终获得了好名声。

申报馆老照片

那么问题就出现了,既然梅茗鸭血粉丝汤的配方是从南京一家小饭馆老板那里学来的,那么为什么还有很多人认为鸭血粉丝汤并非南京的代表性美食呢?很明显,只要稍微思考一下就能明白,如果这个说法是可信的,那么镇江的鸭血粉丝汤源自南京是毋庸置疑的。而如果这个说法是不可信的,那就只有一种解释,那就是有人为了把自己伪装成一家历史悠久的老店,故意编造了一段不真实的历史背景。事实上这段虚假历史已经被别有用心的人搬上了百度。

真实情况是:总主笔在报社里身居高位,备受尊崇,然而毕竟领取投资人的薪水,所以既无法也不愿假借总主笔的名义,随意为他人题写匾额

大家之所以完全相信梅茗的来历,是因为那首诗,那首由清末一位知名文人,也就是《申报》的总编蒋芷湘特意跑到镇江吃鸭血粉丝汤后写出来的诗。但是,既然梅茗开店的传闻是编造的,那她名字里的“鸭先知”诗句还能算数吗?

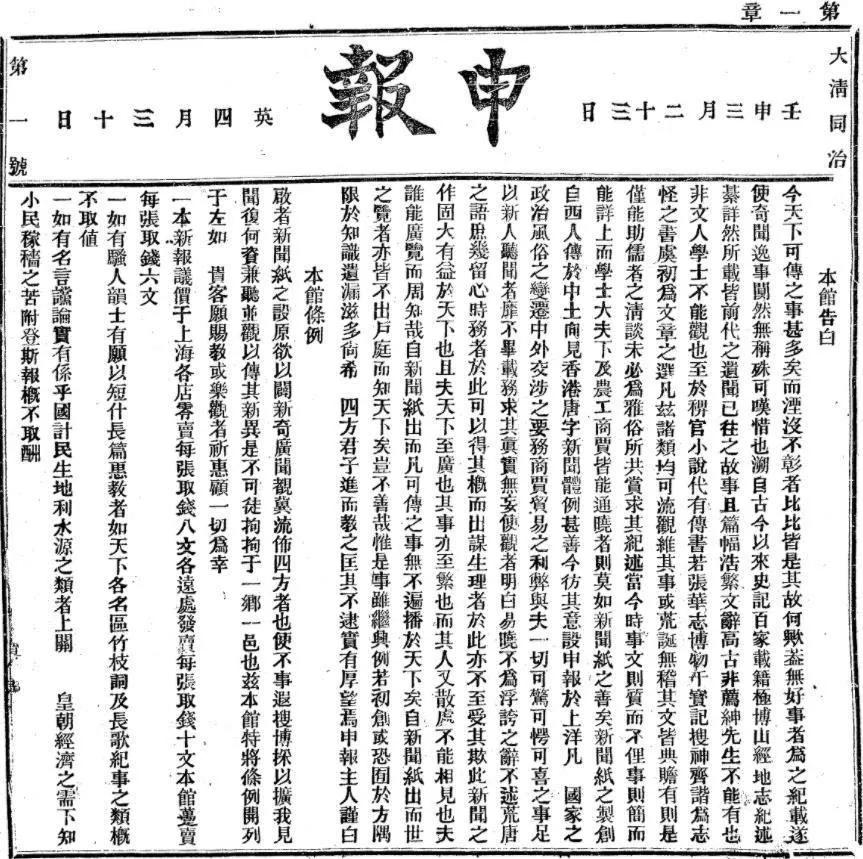

申报创刊号

蒋芷湘于1872年受聘于上海《申报》担任总主笔,至1875年离任。他任职期间大约只有三年,工作十分繁忙,几乎没有时间专门前往镇江享受美食。虽然有一些研究文献提及,蒋芷湘自《申报》创刊之初便开始履行职责,甚至有可能参与了该报的创办过程。蒋芷湘在《申报》创刊后,时常执笔撰写关键新闻报道和深度评论,同时她创办了综合性刊物《瀛寰琐记》。除此之外,她还将英国长篇小说《昕夕闲谈》翻译出来。由此可见,蒋芷湘不仅是杂志的主理人,还身兼编辑、译者、撰稿人及评论员等多重角色。另外每天必须应对许多涉及《申报》的工作,从上海到镇江乘坐绿皮火车单程就需要一整天,对于事业正盛的大作家蒋芷湘来说,身为非常忙碌的人,真的有空特意跑一趟镇江去处理那些琐事吗?这是第一个疑问点。

身为总主笔的蒋芷湘很少在文章上使用本名,比如翻译小说《昕夕闲谈》时,他用了笔名“蟸勺居士”,写诗作稿时一般用“蘅梦庵主”。在《瀛寰琐记》上刊登古文和评论时,则经常使用“小吉罗庵主”。因此,就算他真的为梅茗的小店题写了诗句,也绝对不会用蒋芷湘这个名字。因为蒋芷湘是他担任总主笔时的署名,而他本人的真姓名是蒋其章。可以说,总主笔在报馆里的地位非常显赫,然而毕竟领取投资人的薪水,所以不可能也不敢假借总主笔的名义随意为他人题写匾额。

真相三:此句实为挪用苏东坡名句“春江水暖鸭先知”,此种情形于古代文人诗作中实属罕见,殊为罕见。此句与前后文段毫无联系,如此粗制滥造的伪作断非清末著名七言诗人蒋芷湘所能为。

蒋芷湘生于道光二十二年,入《申报》工作那年尚未四十,却已是“举人老爷”。在《申报》众多主笔里,他的身份独此一份。以“举人老爷”的身份出任现代报馆总主笔,一方面反映出当时居住上海的蒋芷湘经济上并不宽绰。他家世系中不乏研习经典的知识分子,然而他们大多官阶不高,未曾有过显赫的功绩。这同时反映出这位举人具备开阔的见识和宽广的气度,勇于突破陈规的束缚,乐于采纳新鲜事物,尤其是他的诗歌才华更是超群绝伦。譬如在《申报》第二期上,蒋芷湘针对赛马的热闹场面,谱写了一首题为《看西洋人赛马歌》的七言诗:春日郊外暖风拂杨柳,彩鞭轻舞骏马似飞鸿。西洋人停止追逐新奇事物,华美马鞍配着彩绣上衣,色彩各异,对比鲜明。与此相对,这首诗“镇江梅翁特别能吃,用价值万两紫砂壶烹制银丝茶。玉带般的水汽缠绕着翠绿落叶,汤色洁白如中秋月映照美人。平民书生是美食爱好者,把人生寄托在品尝食物而非吟诗作对。想要称赞茶翁技艺高超如同神仙,春江水暖时鸭子最先感知到变化。”我们立刻就能察觉到不同。前者是七言绝句,写作严谨讲究对仗,注重音韵和谐,语句活泼凝练,富有节奏感,读起来顺口流畅。赞美它可以用再华丽的语言也不算过分。相比之下,另一篇文字显得杂乱无章,内容重复累赘。比如梅翁其实是指梅茶,而茗翁依然是指梅茶;银丝描述的是面条,而玉带又是指面条;另外,“善饮食”和“饕鬄客”表达的是相同含义,这种无休止的重复足以看出诗歌创作能力有多低劣。最为奇特的是,整句话照搬了苏东坡的知名诗句“春江水暖鸭先知”,这在古代文人写诗作赋时非常少见。重点是“春江水暖鸭先知”这句词,跟前后文完全不搭界,显然是有人胡乱拼凑出来的伪诗。

蒋芷湘在成为职员前便已考中举人,自《申报》离职后参加了1877年的丁丑年科举,在殿试中获得三甲第四十九名,接着被光绪皇帝选拔为即刻任用的知县,被派往甘肃敦煌任职。因此,这么粗劣的诗歌,绝非当时备受推崇的七言诗人所作。再者说,明朝和清朝只看重唐诗,对宋诗向来不重视。所以,倘若有人直接照搬宋诗的整句,一定会受到非议。倘若这首名为“鸭先知”的诗歌确系蒋芷湘所作,其整个形象将彻底崩塌。

结语:

中国各地的饮食文化仿佛天生就与达官显贵有着千丝万缕的联系,秦朝时关中地区主要食用小米,基本没有稻米,但秦镇米皮却令秦始皇赞不绝口。扬州狮子头据传有上千年历史,让隋炀帝和大臣们吃得非常满意。但是那些都已成为往事,如今情形大不相同了,万物都在持续变革,由于陈规陋习已经失效,需要借助些雅致的对联诗句,使人深信不疑,就连部分读书人也被其迷惑,更不用说我们这些寻常百姓了,那么或许有人会询问,我们该如何分辨真伪呢?依我之见,唯有途径一个,就是考察其出处,追溯其根源。倘若叙述缺乏来源,且历史文献无迹可循,便极有可能属于编造的情节或流传。涉及真实人物的事件往往伴随着许多温馨感人的记述,但关乎商品或饮食的典故则常显平淡,缺乏感染力。